加捻

如果纺丝的一端被握持住,另一端回转,即可形成纱线,这一过程称为加捻。

加捻设计影响丝束、纱、线的物理机械性能和外观,进而对织物性质、外观、使用价值产生很大影响。

对短纤维纱来说,加捻是纱线获得强力及其它特性的必要手段;对于长丝纱和股线来说,加捻可形成一个不易被横向外力所破坏的紧密结构。加捻还可形成变形丝及花式线。加捻的多少及加捻的方向不仅影响织物的手感和外观,还影响织物的内在质量。

1、加捻的目的和要求

目的 加捻是使纤维条成为纱线的必要手段,加捻前一般需要将散纤维凝聚成纤维条,加捻后可是纤维的外层纤维向内层挤压产生向心压力,从而使须条沿纤维的长度方向获得摩擦力。

要求 成纱获得最佳的强度、伸长、弹性、柔性、光泽和手感等性质;成纱的结构形态多样化;提高成纱的加捻效率。

2、表示纱线加捻程度的指标

表示纱线加捻程度的指标有捻度、捻回角、捻幅和捻系数。表示加捻方向的指标称为捻向。

捻度

纱线的两个截面产生一个360°的角位移,成为一个捻回,即通常所说的转一圈。

纱线单位长度内的捻回数称捻度。我国棉型纱线采用特数制捻度,即用10 cm纱线长度内的捻回数表示;精梳毛纱和化纤长丝则采用公制支数制捻度,即以每米内的捻回数表示;此外,还有以每英寸内捻回数表示的英制支数制捻度。

捻回角

加捻前,纱线中纤维相互平行,加捻后,纤维发生倾斜。纱线加捻程度越大,纤维倾斜就越大,一次可以用纤维在纱线中倾斜角——捻回角β来表示加捻程度。

两根捻度相同的纱线,由于粗细不同,加捻程度是不同的,较粗的纱线加捻程度较大,捻回角β亦较大。

捻幅

若把纱线截面看作是圆形,则处在不同半径处的纤维与纱线轴向的夹角是不同的,为了表示这种情况,引进捻幅这一指标。

捻系数

捻度不能用来比较不同粗细纱线的加捻程度,因为相同捻度,粗的纱条其纤维的倾斜程度大于细的纱条。在实际生产中,常用捻系数来表示纱线的加捻程度。捻系数是结合线密度表示纱线加捻程度的相对数值,可用于比较不同粗细纱线的加捻程度。捻系数可根据纱线的捻度和纱线的线密度计算而得到的。

捻向

捻向是指纱线加捻后,单纱中的纤维或股线中单纱呈现的倾斜方向。它分Z捻和S捻两种。加捻后,纱丝的捻向从右下角倾向左上角,倾斜方向与“S”的中部相一致的称S捻或顺手捻;纱线的捻向从左下角倾向右上角,倾斜方向与“Z”的中部相一致的称Z捻或反手捻。一般单纱常采用Z捻,股线采用S捻。

股线的捻向按先后加捻的捻向来表示。例如,单纱为Z捻、初捻为S捻、复捻为Z捻的股线,其捻向以ZSZ表示。

纱线的捻向对织物的外观和手感影响很大,利用经纬纱的捻向与织物组织相配合,可织出外观、手感等风格各异的织物。

平纹织物中,若经、纬纱采用同种捻向的纱线,则形成的织物强力较大,但光泽差,手感较硬。斜纹组织织物,若纱线捻向与斜纹线方向相反,则斜纹线清晰饱满。

Z捻纱与S捻纱在织物中间隔排列,可得到隐格、隐条效应。Z捻纱与S捻纱合并加捻,可形成起皱效果等。

如何判断一根纱线的捻向

左手固定,右手拧螺丝的方向就是S捻

左手固定,右手反拧螺丝的方向就是Z捻

捻缩

加捻后,由于纤维倾斜,使纱的长度缩短,产生捻缩。捻缩的大小通常用捻缩率来表示,即加捻前后纱条长度的差值占加捻前长度的百分率。

捻缩率的大小,直接影响纺成纱的线密度和捻度,在纺纱和捻线工艺设计中,必须加以考虑。棉纱的捻缩率一般为2%~3%。捻缩率的大小与捻系数有关外,还与纺纱张力、车间温湿度、纱的粗细等因素有关。

3、真捻加捻和假捻加捻

真捻

须条上获得真捻后,其外层纤维便产生倾斜的螺旋线捻回,纤维扭转变形,纱条紧密抱合,改变了纤维集体的结构形态和机械物理性质。

当对纱条存在包围角时,纤维对纱条便有向心压力,包围角越大,向心压力越大。由于向心压力的存在,使外层纤维向内层挤压,增加了纱条的紧密度和纤维之间的摩擦力,从而改变了纱条的结构形态及其物理机械性质,这就是真捻成纱的实质。

上述捻度、捻回角、捻幅、捻系数、捻向和捻缩均为真捻加捻程度的指标。

假捻

握持复丝的两端,并在复丝两端的中间通过加捻装置进行加捻,复丝则在加捻装置的两端得到捻向相反、数目相同的捻度图:一端为S捻,另一端为Z捻。而整根纱线的捻度之和为0。

通俗的说就是把一根绳子的两端固定,在中间加捻,一边越捻越紧,而虽另一边也越捻越紧,但捻向相反。因此在绳子上的总捻数是没有变化的,仍然为0,所以加的就叫假捻。

【真捻加捻原理】

加捻

须条一端被握持,另一端绕自身轴线回转,须条各截面间产生相对回转角位移-加捻。

广义上:

凡是在纺纱过程中,纱条(须条、纱、线、丝)绕 其轴线加以扭转搓动或轴向缠绕,使纱条获得捻 回、包缠、交缠或网络等都称为加捻。

∠θ=360°时,即须条绕本身轴线回转一周,获得一个捻回。β是捻回角。

加捻实质

由于加捻,使外层纤维向内层挤压,挤压力为q , 改变了纱条的结构,增加了纤维间的摩擦力,从而增加纱条的紧密度和强力,并改变了纱条的物理机械性质。

真捻的度量

1.捻度

单位长度纱线在截面上相对回转的角度位移。 号数制捻度:Tt=10cm长须条上的捻回数, 英制捻度:Te=每寸长度须条上的捻回数, 公制捻度:Tm=1米长须条上的捻回数。 但捻度只能比较同样粗细纱条的加捻程度,而不能直接比 较不同粗细纱条的加捻程度。 如下图,同样捻度的不同粗细纱条上的捻回角(加捻程度)是不同的。

2.捻系数

捻回角 β反映纱条加捻后纤维的倾斜程度。但其使用不方便,故用捻系数α来表示。 α与捻回角 β的关系可推导如下:

3.捻幅

单位长度纱线加捻时, 截面任一点在该截面上 相对转动的弧长。

4.捻度矢量

根据加捻时纱条扭曲的 方向,纱条上的捻度可 分为“S”捻和“Z”捻。

真捻的形成过程

加捻区及其捻度

一.加捻区

(1)静态:加捻器B相对握持点A转动的角位移 θL=ωt,加捻程度 BC区得到同样相反捻度。

(2)动态时:经过t时间,AB区L段纱条捻度为T 在t+dt时间,将有vdt长度的须条输入AB加捻区, AB区L段纱条捻度增加dT,同时有vdt纱条长度带 着T+dT捻度离开AB区而进入BC区。

二、瞬时捻度及稳定捻度定理

加捻器对AB加捻区在dt时间内增加的捻回应等于加 捻器加入AB区上的捻回扣除同时从B点带走的捻回。

稳定捻度定理:当捻度达到稳定时,加捻器连续回转所加给AB区段的捻回数等于同时间从AB区段带走的捻回数。n-Tv=0 若从A点喂入的纱条有T0捻度。

真捻的获得

1、非自由端加捻

①最终纱条上没有捻度的情况(如右上图)。

②获得真捻的情况(右下图)AB区:n-vT1=0,T1=n/v。 BC区:vT1-vT2=0 , T2=T1=n/v。 获得真捻,捻度为n/v。

2.自由端加捻

捻回的传递、捻陷、阻捻

(一)捻回的传递与分布

加捻器回转使纱条产生扭转力矩,从加捻沿轴向向握持点传递。影响捻度传递的因素: 扭转刚度、纱条粗细、转动惯性矩、纱条的圆整度、纱条紧密度、纱条长度(吸收功)、纱条捻度多少。

捻度快速传递的方法有:纱弦振动、纱条转动、方向振动、轴向振动。

阻止传递的方法有:浸湿、热定型、附加摩擦力界。

捻度的分布主要与纱条截面的刚度有关,粗的部 分抗扭刚度大,则捻度少,细的部分抗扭刚度小, 则捻度多。最终纱条的各部分达到扭矩的平衡。

(二)捻陷

纱条输送方向与捻回传递方向相反,摩擦 件位于加捻点与握持点间。由于摩擦件C使 纱条片段AC上的捻度比正常捻度减少的现 象。即:捻度传递效率η<1。

(三)阻捻

加捻区AB,中间摩擦件C,捻回传递与纱条输送方向相同。C件的摩擦阻力矩阻止捻回传至AC段,导致T2 捻度增多的现象。但对产品捻度无影响。

真捻的加捻结构

1.实捻

加捻须条基本上是呈圆柱体形。如长丝、股线等 单丝呈圆柱螺旋线。

2.卷捻

向心压力Tisinθi,边缘纤维θi大,Tisinθi大,中心纤维θi→0,Tisinθi→0,故边缘纤维挤向中心,把中心纤维挤向外缘,中心纤维被挤出来,发生内、外层纤 维反复相互转移纤维在纱条中呈圆锥螺旋线。

3.层捻

纤维一边凝聚一边加捻,凝聚一层加捻一层,先凝聚多加捻,后凝聚,少加捻,成为分层加捻状 态如:摩擦纺,转杯纺。

4.缠捻

部分纤维绕纱条主体包缠起来,如:喷气纺,平行纺,包覆纺等。

5、搓捻

纱条作圆周滚动,如自捻纺、毛纺搓捻粗纱等。

加捻方式不同,成纱结构不同,不管何种方法,加捻后纤维都会产生:

(1)纤维各点作螺旋转移和位移;

(2)纤维产生应力,其间相互挤压。当纱条受到一定张力产生径向压力,纤维相互抱合紧密,不易滑脱,呈现一定强力。

【假捻的应用】

假捻的形成过程

静态假捻过程

AB与BC段捻回数量相等,方向相反。

纱条沿轴向运动时的假捻过程

1、二个加捻区

当t→∞,T2=0。

应用稳定捻度定理:

AB段:n-vT1=0 T1=n/v

BC段:n-vT1-vT2=0 T2=0

第一区中(局部)的纱条有捻度,而最终产品的稳定捻度为零。这种加捻过程称为假捻。

2、多个加捻区系统

AB段: nb-T1V=0 T1=nb/v

BC段:nc-nb+T1v-T2v=0 T2=nc/v

CD段:vT2-nc-vT3=0 T3=0

3、假捻结论

(1)当纱条作轴向运动,在两个握持点之间不论有多少加捻器和它们的转向如何,最后一个加捻区的纱条的稳定捻度都为零。

(2)各加捻区纱条带稳定捻度和捻向取决于该加捻区出口处的加捻器的转速和转向,而与其他加捻器无关。

假捻效应

假捻的作用

(1)使AB段(局部)的纱条有捻度,防止意外牵伸,减少断头。

(2)对化纤丝束进行假捻可制变形丝,弹力丝等。

例:粗纱锭管顶孔B点。使纱条附加转动。 N′-TAB′v=0 TAB′=n′/v 故

在此产生n′/v假捻,增强了上端纱段的强度。

假捻的应用

捻度能从B点传递又能在此产生假捻,增强了纱段的强度。

增强假捻:

(1)适当放大顶孔直径,增加纱条附加转动转数。

(2)锭翼顶孔刻槽或加装假捻器,增大摩擦F(前排多刻槽)。

粗纱捻系数的选择

(1)加捻目的

①承受加工过程中的张力

②细纱牵伸过程中的附加摩擦力界

(2)捻系数选择的因素

①纤维长度、细度:在粗纱细度一定时,纤维长、 细度细,捻系数小些。

②粗纱细度:在纤维长、细度一定时,粗纱细度 粗,捻系数小些。

③附加摩擦力界:捻系数大,附加摩擦力界强, 但要防止牵伸不开。

④气候季节干燥季节,纤维发挺,捻系数应大。

环锭加捻

1、细纱机加捻

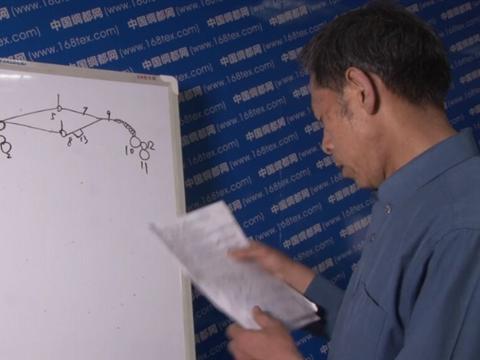

2、环锭加捻过程模拟图及捻度分布

卷装上纱条捻度除上式捻度外,还存在nw/vR捻势, 在退绕时,纱条上实际捻度为:

捻度传递过程中存在着阻捻(气圈段)和捻陷(纺纱 段)。纺纱段Ts<管纱段Tw<气圈段TB,纺纱段本身 的捻度也呈某种分布,近前罗拉处的捻度最少,称 为弱捻段。

3、一落纱中捻度变化

(1)一落纱中捻度变化

(2)钢领板一次升降动程内捻度变化

4、影响纺纱段捻度的工艺因素

(1)纺纱段长度

(2)导纱角

(3)前罗拉包围弧长

(4)气圈高度

(5)钢丝圈号数

5、细纱捻度(捻系数)与物理机械性质关系

(1)强力 P=ΣQicosβ+ΣFi

一部分纤维断裂强力与部分纤维滑脱所产生摩擦阻力之和。

(2)弹性

随捻度增加,弹性增加,纱线耐疲劳。但捻度到临 界值后,弹性下降。

(3)光泽手感

捻度大,手感硬,光泽差。

(4)捻缩

捻缩率(%)=(计算长度-实际长度)/计算长度×100%

(5)捻向

纱线捻向对织物外观手感影响较大。

(6)细纱捻系数选择

①目的:满足纱线用途和成品要求。

②捻系数选择:

A 、纱线强力:强力高,捻系数高。

B 、手感及布面状态

C 、断头率

6、股线加捻

股线的生产一般要经过络筒、并纱、捻线等工序, 其工艺流程如下:

(1)合股加捻后股线性质的变化

①改善条干不匀

②增加强力

一般双股线中的单纱平均强力可比普通单纱强力大1.2~1.5倍,三股线大1.5~1.7倍。

③弹性及伸长率变化

④增加耐磨性

⑤光泽变化

⑥手感变化

(2)捻线的有关理论分析

①双股线反向加捻

A、单纱捻幅

B、股线捻幅

C、股线综合实际捻幅 如图中丙所示。外层(R=2r0) 捻幅PB=P0-P1

D、M点捻幅

股线截面上任一点M捻幅Px应 为此点的P0′与P1′的矢量和。

E、几种特例

(1)股线的捻幅等于单纱的捻幅 P1=P0时,股线的表面捻幅为零,则其手感、光泽好, 股线捻系数α1与单纱捻系数α0的关系

可按以下求出:

P=tgβ=2πrT

(2)股线捻幅为单纱的两倍P1=2P0 时,股线中各处的捻幅相等(均 匀),故股线的强力最好。此时, 股线与单纱间捻系数的关系可按 以下求出: P=tgβ=2πrT

2πr1T1=2×2πr0T0

(3)股线捻幅大于单纱捻幅P1>P0时,即α1>0.707α0股线强力和弹性较好,又具有一定的光泽、手感。

②双股线同向加捻

综合捻幅

内外层纤维的捻幅差异很大, 外层纤维捻幅增加,股线的 手感较为坚实。

股线捻向对股线性质的影响

①强力

②伸长及弹性

③光泽、手感、耐磨

A 、光泽:外层纤维与轴向平行光泽好。

B 、手感:外层捻幅低,手感柔软。

C 、耐磨:捻幅分布均匀,抗磨性强。

D、捻伸、捻缩与加捻的关系。

视频教学

纤维纺纱织造染整如何影响一块面料的外观质地

查看详情2016-09-18

《纺织的科技奥秘——纺织专业导论》东华大学公开课

查看详情2016-09-17

纺织公开课 第17课 织物的纹织组织穿综 (二)

查看详情2012-09-16

纺织公开课 第16课 织物的纹织组织穿综 (一)

查看详情2012-08-20

纺织公开课 第15课 纺织品的变化斜纹组织结构(一)

查看详情2012-07-17

纺织公开课 第14课 纺织品的变化组织

查看详情2012-07-16

纺织公开课 第13课 纺织品的纹织结构

查看详情2012-06-20

纺织公开课 第12课 纺织经向的准备

查看详情2012-06-19

纺织公开课 第11课 纺织经向的准备 (二)

查看详情2012-05-06

纺织公开课 第10课 纺织经向的准备 (一)

查看详情2012-04-23

免责声明:

本频道收录之纺织相关知识,来源于己公布的专业书刊杂志及相关互联网网站。本频道为公共服务性栏目,收录相关文章仅为传播行业知识,普及科学技术,不用做盈利,也无意侵犯相关单位之版权。

感谢如下单位为本频道的内容搜集提供了信息来源,特此致敬!

中国纺织工业出版社、中国纺织网、江浙纺织社区、中国纺织经济信息网、中国化纤网、中国化纤经济信息网、中国纺织工业检测中心

苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2026 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135

苏公网安备:32050902100442号|

苏公网安备:32050902100442号|  国家电子商务试点企业

国家电子商务试点企业 国家财政部重点扶持项目

国家财政部重点扶持项目 国家中小企业公共服务示范平台

国家中小企业公共服务示范平台 江苏省软件企业

江苏省软件企业